現在1年間育休中ですが、実際に取得してみると色々と大変な部分もありました。

育休スタートから数か月を経て、育休制度の現状、取得にあたって困ったことをまとめました。

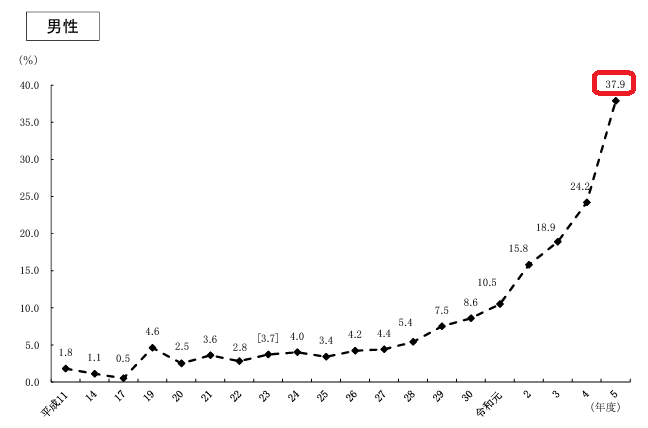

男性育休の現状

厚生労働省の調査によると、2021年10月1日から2022年9月30日までの1年間で、配偶者が出産した男性がいた事業所のうち、育児休業開始者がいた事業所の割合は37.9%とのことです。前年から13.7ポイント上昇しており、ここ5年ほどで急上昇しています。

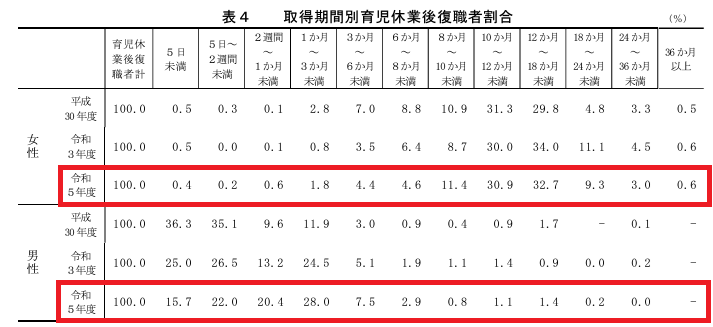

男性育休者がいる事業所が増える一方で、男性の育児休業期間については、以下の表によれば、令和5年度でも1か月未満が58.1%と育休取得者の過半数を占めています。3ヶ月未満まで含めると86.1%を占めます。1年以上の長期育休者の割合は1.6%のみです。

女性の育児休業期間については、1か月未満は1.2%のみです。3ヶ月未満まで含めても僅か3.0%です。1年以上の割合は45.6%と、男性とは対照的に1年以上の長期育休者の割合が高いです。

男性育休者がいる事業所の割合は大きく伸びているものの、1年という長期で育休を取得する男性はまだまだレアな存在ということが分かります。

1年育休をとろうと思った理由

私自身が1年間育休をとろうと思った理由を挙げます。

- 会社で男性育休が増え始めていた

- ここ数年で1ヶ月程度育休をとる男性が増えていた上に、1年間とる男性も出たところでした

- 子どもを育てると夫婦で決めた以上は、育児をしない夫にはなりたくなかった

- SNSでワンオペ妻の悲痛な叫びが散見された…

- 初めての育児で睡眠不足や家事が回らない状況も考えられたため、夫婦で立ち向かう必要があると考えました

- 子育てだけに集中できるチャンスだと思えた

- 社会人になってから大きな休みなく働き続けてきた中で初めて子どもができたため、一度仕事から離れて育児だけに集中したいと思いました

- 最初の1年間は100%子どもと向き合いたい

- 1歳までの1年は手もかかりますが、日々成長を実感できます

- 出産費用・生活費なども計算した結果、生活が回ると判断

- 育休中の収支を試算したところ、毎月の積立投資は止めずに、貯金+育児休業給付金で生活ができると判断しました

実際取得するに際しての困難

夫婦で同時に1歳まで育休をとるケースは私の会社では初めてだったため、困ったこともたくさんありました。

- 人事部の担当者がよく分かっていない

- 女性の育休は普及しているせいか、妻の会社では手続き上必要な書類が一覧で整理されており、記載例に沿って作成するだけで分かりやすかったです。

- 私の会社では男性育休の事例が少ないせいか、書類の作成方法について人事部に聞いても曖昧な返事しか来ず、自分で健保組合に問い合わせたこともありました。夫婦で1年間育休を取るケースは私の会社では初めてだったらしく、人事部もよく分かっていなかったようです…。

- 上司もよく分かっていない・無関心

- 育休を希望する旨を会社に報告して担当業務の引き継ぎを行いましたが、「育休取得者の引継ぎのフォロー」を上司が業務の一つと認識していない様子でした。会社が「男性も含めて育休取得を促進する」と掲げているため、反対はしないものの引継ぎの進捗を報告しても、興味無さそうな反応だったことをよく覚えています。

- 会社内で情報共有ができていない

- 育休を取得することが決まった時に、関係者同士で情報を共有するツールがないため、必要な人に連絡が行っていないことがありました。

- 育休開始後に書類を依頼される

- 書類の準備も遅く、育休に入ってから初めて必要書類を渡されました。昼夜問わず新生児の対応をしている中での書類の依頼はストレスがたまりました。

- 妻の上司のハンコが必要な書類もあり、体が回復しきらない中で妻にハンコをもらいに行ってもらったこともありました。

- 全て紙で提出のため、手間

- このご時世に育休関連の書類は全て紙でした。その上種類も多く、氏名・住所など同じ情報を何回も書かされるのはストレスでした。

- 書類の準備が遅れた以上は、せめて印字して欲しかったです。

改善要望

現時点で感じている改善すべき点を会社・国・男性に分けて以下に挙げます。

■会社

- 育休を推奨する以上は社内制度を整えて欲しい

- 事例が少ないためやむを得ない部分もありますが、手続き、書類、情報共有など、誰が何をするのか、何を自分でしなくてはならないのかが整理されていないです。

- 育休に入ってから必要書類を渡されてもすぐに記入して返送できるとは限らないため、もっと早く動いて欲しいです。ちなみに、何度か自腹で郵送しました。

- 推奨する以上は育休に対してネガティブな反応を示さないで欲しいです。

■国

- 生活費の立て替えや借入制度が欲しい

- 十分な貯蓄がないために妊活を遅らせざるを得ないケースもあると思われるため、お金の工面をしたり、若年層向けに無償のサービス給付があれば、若い人もお金の心配をせず育休に入りやすくなる。

- 出産手当金などの給付が遅い

- 3~4か月以上待たされるケースもあるため、早期入金されるようにして欲しい

- 役所に出向かずに全ての手続きを行えるようにして欲しい

- マイナンバーで一部の手続きはオンラインで行えたものの、出生届などは直接出向く必要がありました。

- 給付金支給額を実質100%維持して欲しい

- 育休取得者の収入が下がる理屈がよく分からないです。また、半年経過後に減額する理由もよく分からないです。国としては、「育休は半年以内を推奨する」ということでしょうか…。

- 育休を推進する企業へのインセンティブを増やして欲しい

- 現時点でも以下のような支援策はありますが、さらに拡充して欲しいです。私自身も今までは育休に伴って引き継ぎを受ける側でしたが、同じ部署の社員への手当などがあるとありがたいです。

■男性

- とにかく育休を取れ

- 仕事で稼ぐことも大切ですが、だからといって育児をしない理由にはならないです。

- 子どもの成長を毎日見れることは楽しい

- 夫婦で試行錯誤しつつ育児することで産まれる前とは違う良い関係性ができたと思います。

- 夫婦で同時に育休をとることでようやく生活は回る

- ワンオペではまともな睡眠時間は確保できません…。ワンオペが当たり前だった時代の母親がどうやって子どもを育てたのか、不思議でなりません…。

- 日本語が通じる相手が常にいることが本当にありがたい…

- 生活がうまく回るようになれば、資格取得なども可能

- パワーアップした状態で復職できます

- 会社にとってもメリットです

まだまだ制度面も社内の体制も男性育休に対して整っていない部分が多いことも分かりました。とはいえ、1年間も育休を取得できる会社には感謝しています。

子どもが欲しい夫婦全員が不安なく長期で育休を取れる世の中になって欲しいです。

コメント